Manfred Gnädinger: La muerte circular de Man de Camelle

Admito que me habría gustado empezar este artículo diciendo que Manfred Gnädinger, o Man de Camelle, nació en 1940 —como rezan muchas crónicas— en Dresde, antigua capital del Estado libre de Sajonia y centro de comunicaciones del Frente Oriental Alemán durante la Segunda Gran Guerra. Solo cinco años antes de que algo más de mil aviones de la RAF británica y de las Fuerzas Aéreas estadounidenses asolasen casi por completo la ciudad con sus bombas, convirtiéndola en paradigma mundano del infierno.

Me habría gustado que hubiese sido así, porque, en mi imaginación, Manfred lograba siempre sobrevivir milagrosamente a la tragedia. Tanto él como su familia, compuesta entonces por sus padres y sus seis hermanos, salían indemnes de las sucesivas tormentas de fuego y metralla que tuvieron lugar aquellos días.

Habría estado bien que hubiese sido así, ya digo, porque, del otro bando, un indolente soldado americano de ascendencia alemana logró salvar también allí su pellejo —y esto no es fruto de mi imaginación— de la manera más insólita. Gracias a su desbordante torpeza. Los nazis le capturaron a las primeras de cambio y le encerraron, junto a otros pocos miembros de su batallón, en las cámaras frigoríficas de un antiguo matadero en las afueras de Dresde. Su nombre era Kurt Vonnegut. Al volver de la guerra trabajó en una fábrica de coches y después fue escritor. Algunos le conoceréis y otros no.

Esta coincidencia espacial, esta, digámoslo así, casualidad fatal, debería haber sido absolutamente necesaria en mi relato. Debería haber sido indispensable. Pero no lo es.

No lo es, porque, en realidad, Manfred Gnädinger no quiso nacer en Dresde, sino en Radolfzell am Bodensee, un pueblo a 100 kilómetros de Friburgo. No lo hizo tampoco en 1940, sino en 1936. Nunca supo de la existencia de Kurt Vonnegut. Y es casi seguro que, del otro lado del Atlántico, Vonnegut tampoco habría de conocer nunca la historia del alemán de Camelle. Sin embargo, sí escribió un libro fantástico sobre la tragedia que —si el azar hubiese querido que Dresde fuera, efectivamente, la ciudad natal de Man— les habría unido aún más, sin saberlo. Lo tituló “Matadero Cinco”. Allí, Vonnegut hablaba, entre otras muchas cosas, de la muerte. Decía: «Lo más importante que he aprendido (…) es que cuando una persona muere, solo muere aparentemente. Continúa estando muy viva en el pasado, y por lo tanto es muy estúpido que la gente llore en su funeral. Todos los momentos, el pasado, el presente y el futuro, siempre han existido y siempre existirán».

Aunque mucha gente lloró cuando se enteró de la noticia de la muerte del alemán, esta teoría circular sobre la vida coincide, en gran parte, con una de sus principales obsesiones: «Todo es círculo», repetía en su poco trabajado español. «Todo empieza y acaba en punto». Todo —absolutamente todo— es circular, hasta la propia muerte, que es el último punto del círculo de la vida.

El hombre de las mil muertes

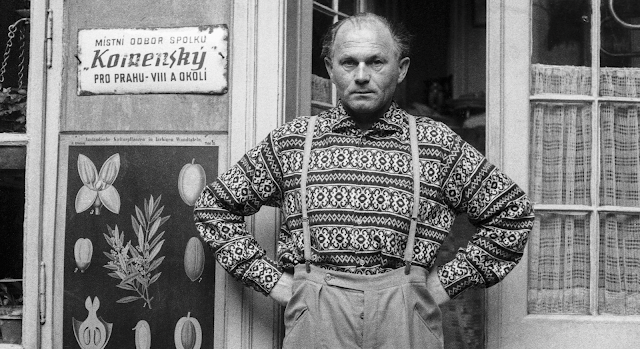

Si asumimos que dejar otras vidas atrás es lo mismo que morir, Manfred Gnädinger se ocupó de hacer buena la teoría de los círculos a lo largo de su intenso periplo vital: murió muchas veces y ninguna. Vivió su vida matando etapas. Murió, por ejemplo, el día en que decidió levantar vuelo y abandonar Alemania mientras ésta empezaba a levantar su Muro. Después de un breve paso por Suiza, donde fue destacado repostero de la casa Keller, y por Italia, donde se empapó de arte, se separó del grupo de alemanes que lo trajo a Galicia y llegó por su propio pie al diminuto pueblo costero de Camelle, en Camariñas, sin más compañía que su mochila.

Antes de eso, ya había muerto una vez. Cuando su padre, que abandonó su panadería para introducirse en el entonces floreciente negocio de la venta de cactus, introdujo en la familia a una mala arpía, una madrastra de cuento, que le maltrató e hizo que Man desease morir y desaparecer. Y así lo hizo. Sin despedirse de nadie —salvo de su hermano Roland, con quien mantuvo contacto mediante cartas a lo largo de los años—, se fue de allí para siempre. Su madre, Bertha, había muerto en 1951.

Pero estábamos en Camelle, con ese alemán enjuto, bien vestido y educado, que no entiende una palabra de español. Es 1962. Los nativos del pueblo le ven con el mismo recelo y fascinación que a un astronauta caído en planeta extraño, pero encuentra cobijo en una familia de origen alsaciano. La abuela de la casa ejerce de intérprete y decide acogerle de forma provisional, mientras sus hijos no reclaman su espacio, ayudándole brevemente en su adaptación al nuevo medio.

Poco después, haciendo uso de sus ahorros, se compra una parcela al final del puerto. Allí vivirá pacíficamente durante las siguientes cuatro décadas. O lo intentará, mejor dicho, porque conflictos no habrán de faltar. Allí encuentra, como él mismo recuerda en una de sus cartas «el paraíso perdido, entre la fuerza salvaje de las olas y la maleable roca marina».

A eso se dedicó Man en Camelle, y eso fue lo que le hizo querido por unos y odiado (o incomprendido) por otros: a preservar la naturaleza, a crear vida con los despojos que el mar le devolvía, a respetar a las especies, a construir un mundo a su medida en el lugar que consideró, si no el mejor posible, sí el más propicio para hacerlo.

Aunque ahora es frecuente encontrar merodeando entre los restos de su museo a varios de sus “amigos”, su amor por las especies no incluía, en modo alguno, a la humana. El alemán no era popular por ser un filántropo. Sus amigos eran, a lo sumo, dos o tres. Bien por sus problemas con el idioma, bien por oscuros episodios que le ensombrecieron el ánimo, Man confiaba más en el mar que en las personas.

Construyó su cabaña en mitad de las rocas, sobre el mar, y empezó a recoger piedras, redondeadas por la erosión, para crear esculturas con ellas. Esculturas que recuerdan ligeramente a Gaudí. Con el paso del tiempo fue haciendo acopio de una colección considerable y decidió que aquél, que era su entorno, fuese también su museo. A partir de entonces, a sus visitantes les cobraría una cantidad simbólica por acceder al recinto y les pediría que dejasen, como prueba de su paso, un dibujo inspirado en su obra en una hoja de sus muchas libretas, porque su museo era «como un árbol».

Outsider con causa

Por lo general, tendemos a tildar de locos a todos aquellos que entienden la vida de forma distinta a la nuestra. Por eso es corriente encontrar en las hemerotecas artículos donde se ridiculiza el estilo de vida de Man, con titulares tan poco afortunados como “Envejecer en tanga”. Sí que es cierto que desviarse de la norma, como él hizo, nos convierte en diferentes. Y, al hacernos diferentes, nos condena.

En su biografía, plagada de silencios e interrogantes, hay un episodio documentado más en la tradición oral que en cualquiera de sus manuscritos: el origen de su trastorno. Se dice que el motivo que le hizo quedarse en Camelle fue una persona; la maestra del pueblo, la misma que le ayudó a aprender a manejarse un poco con el idioma, de quien se enamoró perdidamente y por quien fue rechazado, colmando el vaso de su locura. Todo esto, claro está, puede ser cierto o puede ser solo otra parte de la leyenda. De ser real, no sería más que otra de sus muchas muertes. Tal vez la antepenúltima. Sería, en cualquier caso, la muerte de Manfred Gnädinger y el nacimiento de Man.

Hay trastornados que matan, violan o torturan. Man no hizo ninguna de las tres cosas, aunque en 1985 intentaron acusarle de lo segundo. Sin más pruebas condenatorias que la palabra de una niña de seis años, la familia llevó el caso a la justicia, pero Man salió absuelto, tras un largo y complejo proceso judicial que se vio prolongado por su escaso dominio del idioma y sirvió para descubrir que su entrada en España no había sido del todo legal. Tras encontrar su rastro en Alemania, el consulado alemán le obligó a tramitar su pasaporte para que la causa pudiera continuar. Entretanto, Man escribió al juzgado reclamando justicia diciendo que «si el juez o el fiscal me mata con pistola es más correcto, porque menos duro».

La actividad epistolar de Man fue frenética aquel año: en cuanto el ayuntamiento de Camariñas hizo pública su intención de ampliar el dique instalando un gran muro de hormigón sobre una parte de su terreno, Man escribió una carta al alcalde para explicarle: «El museo es más que yo. Matar algo del museo es peor que matar mi. Porque de nuevo la vida para el museo no posible. Perdido un museo de mis primeros 10 años en Camelle y ahora en peligro el segundo museo de 14 años más. 24 años. Más fácil suicidio que trecera vez una vida para nada y envidias igual. De la muerte yo no miedo porque a mi me gusta la soledad, más que la muerte, no hace falta. Si uno vive para algo, muere para algo».

Mucha gente no supo o no quiso entender la oposición de Man a este proyecto y el 17 de octubre una manada de vándalos entró en su museo. Allí destrozaron sus esculturas y le dieron una paliza importante. Uno de los marineros que apalearon al alemán diría años después: «Levaba 40 anos alí, tocando os collóns. O que tiña que facer era traballar, coma nós».

Huellas en gas lacrimógeno

No se rindió. Pero, a pesar de su lucha contra las máquinas, valiente y dolorida como las protestas de Tiananmen, el 13 de noviembre del mismo año dieron comienzo las obras de aquella aberración necesaria, que Man describiría así: «El horizonte contra mis puntos de vista es como gas de policía para lágrimas».

En un último gesto de rebeldía, Man escribió su nombre sobre el cemento fresco y se tumbó tres veces: una de espaldas y dos de costado. Dejó su huella, otra más, en aquel lugar. Y dejó tras de sí otra muerte.

Precisamente, y como para celebrar un macabro aniversario luctuoso, el 13 de noviembre de 2002 el monocasco petrolero Prestige se hundía frente a las costas gallegas, dejando escapar al mar más de 30.000 toneladas de crudo. Lo que algún iluminado describió como “pequeños hilitos de plastilina” acabó condenando a muerte a los pueblos costeros, a su fauna y su entorno y al propio Man, que era las dos cosas.

Ahí se murió, realmente. Escribió mucho aquellos días. Mucho antes de que el fatal suceso tuviese lugar, tuvo una premonición: “Seguirá llegando alquitrán hasta que no quedar más en mar, y cuando ya no llega alquitrán venir una ballena negra, grande como Costa da Morte, muerta. Entonces yo enterrar y todo acabar para mí”.

En realidad, su estado de salud había empeorado mucho en los últimos meses. Tenía problemas de circulación y la inhalación de todo aquel fuel que contaminó su espacio vital tampoco contribuyó a mejorarla. Dejó bien claro que no quería que nadie limpiara aquello: «Yo decir que esto no deber limpiarse nunca. Ser episodio de la Historia. Quedar así debe, para todos recordar quién es hombre: (...) hombre no querer a hombre, ni querer a mar, ni querer peces, ni querer a playas».

Habían matado a su Museo, que era su mujer, a sus obras, que eran sus hijas, y a su mar, que era su vida. Abandonó la medicación, dejó de comer, se echó en su catre y esperó, simplemente, a que llegase la muerte. Otra muerte. Quizá no la última, solo otro punto. Duró un mes y medio.

Con Man muerto y en contra de su última voluntad, los voluntarios limpiaron el chapapote. Los años y la desidia burocrática de las instituciones públicas acabaron por condenar su legado. En 2010, también en noviembre, un temporal desató su furia sobre las esculturas que quedaban en pie. Los expolios son frecuentes. Las administraciones se esconden. Sin embargo, hace unos años se construyó en el pueblo un costoso centro social al que llamaron Casa do Alemán que en nada tiene que ver con lo que Man pedía. Mientras tanto, la cruzada de aquel alemán loco y solitario se va desmoronando, poco a poco. Inexorablemente.

El aspecto que hoy muestran las ruinas de lo que una vez fue su museo habla a las claras de la desidia de un pueblo que no sabe cómo cuidar de sus encantos. Galicia es así. Están los que no saben y luego a los que no les importa. Hoy existen distintas plataformas, una Fundación y varias personas que luchan, en vano, por conseguir que la isla de Man, ese pequeño paraíso de belleza demencial perdido en mitad de la nada más absoluta, no se extinga y vuelva a recobrar su esplendor. Sea digno de visitar, y del hombre que la construyó.

A muchos se les llena la boca hablando del alemán ahora que está muerto y no puede defenderse. Unos lo utilizan con fines políticos, para colgarse medallas en época electoral. Otros, para sacarse unas cervezas en el bar del puerto contando anécdotas que les han contado, o les han leído, o se han sacado de la manga. Y luego están los románticos, los que recuerdan a Man, pero no actúan. No limpian su recinto de desechos. No lo defienden. No ayudan a mantener, aunque sea por puro egoísmo, el atractivo de un tesoro único, moribundo, completamente vendido y desprotegido. Ninguna institución entenderá nunca la voluntad de Man. Como probablemente tampoco hagamos ninguno de nosotros.

Kurt Vonnegut, aquel soldado americano del que hablábamos al principio, aquel que, por casualidad, se libró de morir en Dresde, donde Man podría haber nacido pero no nació, el autor de “Matadero Cinco” que algunos conoceréis y otros no, subtituló significativamente aquella novela como “La cruzada de los niños”. Dijo que nunca había visto morir tantos inocentes por una causa tan absurda.

Man murió el Día de los Inocentes.