Cabalgar la mañana entre bostezos

Y diciembre, que es rígido y cruel y perseverante,

ha vuelto a dejarse caer por la ciudad

y se entretiene haciéndose notar

–tal vez porque no es grande,

su presencia es más notoria–

en cada partícula de existencia.

La lluvia nos azota en diagonal

y aún es de noche, y el ruido acostumbrado

ha comenzado a instalarse ya por las aceras:

los pasos, las persianas, los motores de los coches,

las válvulas que rugen, las voces de los niños,

el abrir y cerrar de cremalleras, las miradas

nos inundan y nosotros no podemos

hacer más que contenernos.

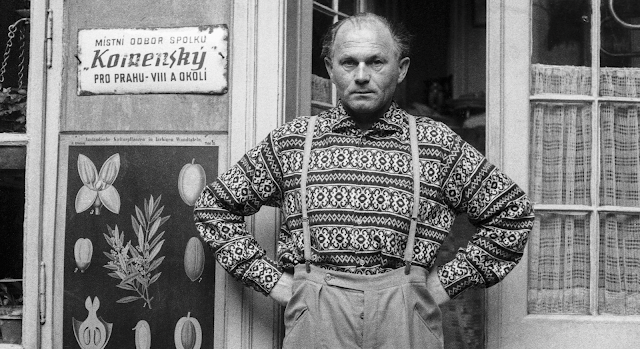

Rostros proletarios, somnolientos,

cabalgan la mañana entre bostezos,

–algunos son blancos, pero los he

visto también azules y amoratados–,

encendiendo sus luces y sus cuencas

tras las lunas empañadas por el frío,

saliendo de los parkings, esperando

su turno para incorporarse al tráfico.

Algunos parecen impacientes por llegar,

otros caminan ateridos con la cabeza baja,

plegando el cuello, fumando e ignorando

invariablemente la sombra breve que,

tímida y fugaz, proyectan sin querer

sobre los escaparates.