Tenemos que hablar de Kurt

1

Anoche volví a soñar con Kilgore Trout. No había cambiado mucho desde la última vez que lo vi, pero estaba más inquieto que de costumbre.

Le pregunté qué le pasaba.

–Nada –dijo–. Es el viejo quien me preocupa.

«El viejo» es el apodo cariñoso con que Kilgore y yo solemos referirnos a Kurt Vonnegut Jr., el tipo de Indianápolis que nos presentó hace años.

–¿Qué le pasa ahora? –le pregunté.

–Se nos va. Se está apagando, igual que una vela.

No pude entender aquello. El viejo lleva casi siete años muerto. Uno no puede apagarse más que eso.

Kilgore intentó explicarme:

–¿Tú te acuerdas de "Las sirenas de Titán"?

–Vagamente –le dije–. Recuerdo que salía un perro llamado Kazak, y algo de unas margaritas del espacio… Era una novela de ciencia ficción. Le dieron el Hugo por ella. Nunca se me olvidaría, con ese nombre. Pero no me atrae mucho la ciencia ficción.

–¿Solo recuerdas eso?

–Ahora mismo sí.

–Entonces es peor de lo que creía.

Cuando iba a preguntarle por qué, desapareció.

2

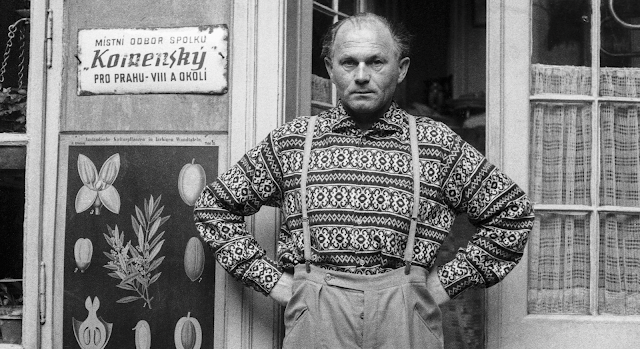

Otras veces, muchas menos, sueño con Kurt. Pero lo sueño joven, imberbe, con el pelo revuelto. Sale del matadero de Dresde donde, paradójicamente, salvó su vida. Tiene aún restos de escayola en la cabeza y sobre los hombros, escarcha en la nariz y en las cejas, y lleva un cuaderno en las manos, un cuaderno enorme. Lo abre para demostrarme que todas las hojas están en blanco. Siempre me dice:

–¿A qué estás esperando?

Aunque otras veces dice:

–¡Ni un punto y coma! ¡El punto y coma es un signo hermafrodita!

Y yo le doy la razón en todo, hasta en las preguntas. Le doy la razón todo el tiempo, como un tonto, porque su presencia me impone más que la de cualquier otro ser humano, vivo o muerto. Bastante más que la de Kilgore Trout, que es fruto de su imaginación y me visita a menudo.

Así que me despierto y lo primero que digo a mi mujer, antes incluso de darle los buenos días, es: «Ya no necesitamos el punto y coma».

Y nunca parece demasiado sorprendida.

La costumbre.

–¿A qué estás esperando?

Aunque otras veces dice:

–¡Ni un punto y coma! ¡El punto y coma es un signo hermafrodita!

Y yo le doy la razón en todo, hasta en las preguntas. Le doy la razón todo el tiempo, como un tonto, porque su presencia me impone más que la de cualquier otro ser humano, vivo o muerto. Bastante más que la de Kilgore Trout, que es fruto de su imaginación y me visita a menudo.

Así que me despierto y lo primero que digo a mi mujer, antes incluso de darle los buenos días, es: «Ya no necesitamos el punto y coma».

Y nunca parece demasiado sorprendida.

La costumbre.

3

Pero estaba hablando de lo que soñé anoche, de lo que me mantuvo en vela el resto de la noche, y me he distraído. Y aún no he contado lo que vino después y se me acaba el espacio para contar cosas. Soy un desastre.

Porque el sueño me hizo despertar en mitad de la madrugada, sudando y con una mano aferrada al mentón, casi en actitud reflexiva, lo que me pareció muy apropiado. Me desperté y aproveché mi postura y mi desvelo para pensar en lo que Kilgore acababa de decirme. En lo de la vela y lo de las Sirenas.

Y recordé una cosa: recordé que, en su última carta, el viejo hablaba de una bengala consumida, pero hacía mucho que no pensaba en esa carta ni en esa analogía. En aquella carta, escrita solo dos meses antes de caer rodando (literalmente) al infierno, Vonnegut rechazaba amablemente la petición de una profesora de universidad que pretendía que impartiese una clase magistral a sus alumnos.

La tengo aquí delante.

Decía:

«Por supuesto que me honra con su invitación y elogios hacia mi obra, más aún sabiendo que su departamento en la Universidad de Cornell es uno de los fuertes, como lo era ya en mi época de estudiante, allá por 1944. (…)

»En cualquier caso, no podría serles de gran utilidad a usted o a sus alumnos ahora mismo, ya que, a mis 84 años, a nada me parezco más que a una iguana; odio viajar y ya no tengo nada que decir. También podría enviar una bengala consumida en mi lugar.

»Así que no habrá actuación, por falta de actor. (…)»

4

Seguía sin tener mucho sentido. Todo el mundo se siente así, igual que una bengala consumida, cuando la vida se va despidiendo de su cuerpo. No entendía qué rayos quiso decir Kilgore Trout con aquello de la vela.

Hasta que me levanté.

Me fui a la habitación de los libros, al estante que ocupan los suyos, y los repasé uno por uno, volví a acariciar sus lomos, uno por uno. De izquierda a derecha: “Dios le bendiga, Mr. Rosewater”, “Galápagos”, “Matadero Cinco”, “La pianola”, “Payasadas”, “Cuna de gato”, “Pájaro de celda”, “The Last Interview”, “Madre Noche”, “Birlibirloque”, “El desayuno de los campeones”, “Barbazul”, “Hocus Pocus”, “Salt en el temps”, “Mire al pajarito”, “Mientras los mortales duermen”, “Un hombre sin patria”, “Kurt Vonnegut: A Life”, “Letters”… Pero, ¿dónde estaban “Las sirenas de Titán”?

Allí no.

Mientras me volvía loco buscando aquel libro, me di cuenta de algo: el 98% de los libros que tengo del viejo son usados. Tuve que comprarlos en librerías de segunda mano o en el extranjero. Muchos están arañados, garabateados, hasta mordidos. A alguno le faltan las cubiertas originales… Y, paradójicamente, cada uno de esos fósiles me supuso un desembolso mayor que el que hoy podría permitirme por cualquier libro.

Aunque robaría por volver a tenerlos. Esos libros me han salvado siempre.

5

Pero es muy triste. Si uno quiere leer hoy un buen libro de Kurt Vonnegut, se tiene que joder. O buscarse la vida. Hace tiempo que Anagrama decidió que solo “Matadero Cinco” era un libro rentable. Dejaron morir su mejor obra, “Madre Noche”, y ninguneado otras notables como “Payasadas”, “El desayuno de los campeones” o “Cuna de gato”.

Y lo triste no es que las dejasen morir. Lo verdaderamente triste es que sigan cerrando el paso a nuevos lectores, les impidan acceder al universo que unos pocos, demasiado pocos, tuvimos algún día el privilegio de conocer. Y hacen que tengan que conformarse con las mediocridades que las nuevas editoriales se ven obligadas a publicar –porque por desgracia son las únicas que quieren a Vonnegut–, sucedáneos con sus textos más zafios, menos suyos, relatos iniciáticos, descartes. Basura.

Y si llegan a su obra así, con mucha razón creerán que el viejo no merece la pena.

Y no es así.

6

Supongo que a eso se refería Kilgore Trout con lo de la vela. O no.

Qué sé yo. Si total solo era un sueño. Pero me ha dejado aquí, en vilo desde que no encuentro el libro del que me habló, esa edición de bolsillo de Minotauro de “Las sirenas de Titán” que leí por última vez hace diez años.

Tal vez eso sí fuese una señal.

Sé que no pudo salir de casa. No he vuelto a prestar un libro desde que alguien arrasó mi única copia de “El desayuno de los campeones”.

Lo he buscado por todas partes. He vaciado todas las estanterías. He buscado entre los libros que hay detrás de la fila visible de cada balda. En el salón. En los cajones de mi despacho. En los de mi mesilla. En los armarios del comedor. Hasta en los de la cocina.

Y no estaba.

Así que me he vuelto a la cama con la primera luz del día y me he quedado observando a mi mujer, aprovechando que es domingo y todavía duerme. Me gusta observarla cuando duerme. Mientras la miraba he recordado la cantidad de estupideces que me tiene que aguantar todos los días.

Como lo del punto y coma.

Como todo lo demás.

Y le he acariciado un poco la cara, sin que se diese cuenta. Y he levantado un poco la vista, por encima de su pelo, y allí me he encontrado lo que jamás hubiese esperado encontrar descansando en su mesilla: “Las sirenas de Titán”.

A su lado, había una vela. Su lámpara de IKEA imita a una vela.

Entonces lo entendí todo. Entendí que tenía que escribir esto.

Y aquí está.